学校長あいさつ

伝統ある本校は,平成17年に近代的な校舎・体育館へと一新しました。赤尾木城と校歌にある甍(いらか)をイメージしたオープンスペース型の広い空間,木の香漂う明るいフロアに彩られ,花に囲まれた美しい校舎です。そのため,子供たちはもちろん,保護者や校区民が集う情報発信基地としても十分に活用されています。

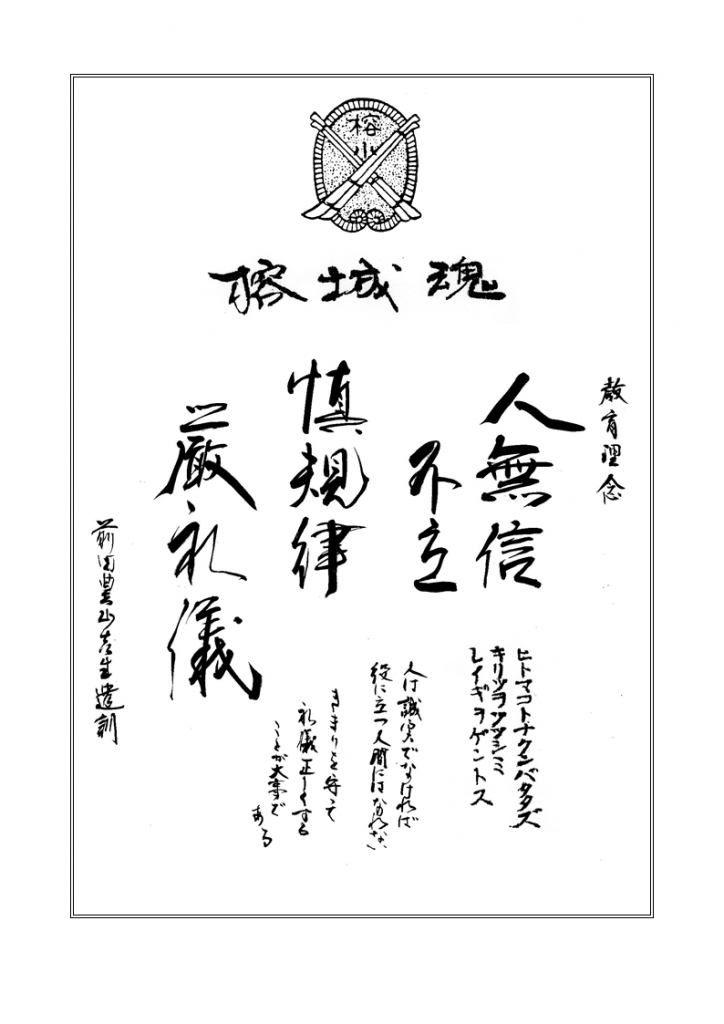

本校初代校長,前田豊山先生の残したこの教育理念(榕城魂)に従い,変化の大きい現代にあっても,豊かな心とたくましく生きぬく力をもつ子供たちの育成を目指して,職員の心を束にした経営を進めてまいります。

これからも,鉄砲伝来とロケットの基地,浜木綿の花咲く豊かな種子島から,皆さんに本校の様子をお伝えしていきますので,どうぞ自由に御意見・御感想をお聞かせください。

校長 才川 文秋

概要

1 学級編制および児童数(令和6年5月1日現在)

| 学年 | 学級数 | 児童数 |

|---|---|---|

| 1 | 3 | 79 |

| 2 | 3 | 74 |

| 3 | 2 | 65 |

| 4 | 2 | 75 |

| 5 | 3 | 78 |

| 6 | 2 | 71 |

| 特別支援学級 | 8 | (42) |

| 合計 | 23 | 441 |

2 校区の様子

榕城小学校のある西之表市の市街地は海岸沿いの平地に長くのびている。北から美浜町,洲之崎と続き,西町から東町,池田,天神町,鴨女町と南北2キロにわたって商店街がつらなっている。商店街の背後の山手には野首,松畠,中目,城,小牧,納曽,田屋敷,中野など藩政時代に武家屋敷のあった住宅地があり,貴重な史蹟や文化財の多いところである。市街地を離れた台地には,岳之田,小牧野,竹鶴,今年川,桃園,上之原,本立,平田など近郊農業を営んでいる農村地帯が広がっている。

榕城小学校の校地は藩政時代に島の殿様の居館(赤尾木城)であり,昔からこのあたりが島の中心地であった。現在でも国や県の出先機関をはじめ,西之表市役所や諸会社,金融機関の種子島支店などが集中し,旅館や商店,飲食店も多く,種子島の政治,経済,文化の中心地であり交通上の要衝の地にもなっている。

また,本校区からは,種子島聖人といわれ種子島を文化の島・学問の島に築き上げた前田豊山(本校初代校長),明治末に新聞界のトップとして,「天声人語」の名付け親であり,大正初めには宮内省で勅語や詔書を書いた西村天囚など多くの偉人・賢人が輩出している。

児童の保護者の職業構成は会社員,公務員,団体職員,商業,サービス業など多岐にわたっており,典型的な都市型の構成を示している。農業・漁業・林業の専業者が年々減少していくことも目立っている。毎年,学年度末には30人前後の児童の転出入者があり,全校児童数は毎年漸減を続けている。

保護者の教育に対する関心は高く,学校に対しては献身的な協力を惜しまない。例えば,奉仕作業,あいさつ運動,地域PTAなど,地域や家庭と連携した諸活動がスムーズに行われ,効果を上げている。

3 沿革

| 安政4年 | 島主久尚城内に記録所を設け,府元士族子弟を集め,経学を教える。(4月) |

| 明治5年 | 変則小学校を旧城館跡に設け,漢字・数字・洋学を教える。(8月) |

| 明治6年 | 第73郷校設立され,野間と茎永に分校を置く。(5月) |

| 明治7年 | 島内各地に支校を置く。 |

| 明治9年 | 女子生を本源寺南の地にて教育する。本校開校(9月4日) |

| 明治10年 | 西南の役のため休業する。正則小学校から分離する。 |

| 明治11年 | 授業を開始する。(11月) |

| 明治17年 | 西町慈恩寺跡の春日小学校を合併する。 |

| 明治20年 | 西之表高等尋常小学校と改称する。 |

| 明治25年 | 榕城尋常高等学校と改称する。 |

| 明治34年 | 女子榕城尋常高等小学校分離する。 |

| 大正 3年 | 女子榕城下西,上西合併する。 |

| 大正 9年 | 下西分教場を廃止し下西尋常小学校独立する。 |

| 昭和6年 | 女子部校舎,男子部校舎を合併する。 |

| 昭和12年 | 宝永山に塾を開き塾教育を行う。 |

| 昭和15年 | 上西分教場を廃止し,上西小学校独立する。 |

| 昭和19年 | 空襲激しく,3年以上児童を大口へ疎開させる。 |

| 昭和22年 | 6・3・3制施行され,高等科を廃止し,榕城中学校へ移す。 |

| 昭和23年 | 給食室を作り,給食を開始する。 |

| 昭和27年 | 馬毛島に分校を設ける。 |

| 昭和31年 | 創立80周年記念行事式典を挙行する。 |

| 昭和37年 | 特殊学級を設置する。 |

| 昭和38年 | 馬毛島分校が独立し,馬毛島小学校となる。 |

| 昭和44年 | 本校自営製パン工場を廃止する。 |

| 昭和49年 | 教育機器・教科担任制(5・6年教科担任制の実施)の研究指定校の指定を受ける。 |

| 昭和51年 | 文部省特殊教育教育課程研究協力校の指定を受ける。 |

| 創立100周年記念式を挙行する。 | |

| 昭和52年 | 創立100周年記念事業(「亡師亡友の碑」「希望を天の星につなげ」記念碑の建立)を行う。 |

| 昭和57年 | 県理科研究大会熊毛大会会場校となる。(7月) |

| 昭和59年 | 県研究協力校(国語教育)研究公開を行う。(6月) |

| 昭和64年 | 県「山坂達者」研究推進校研究公開を行う。(2月) |

| 平成元年 | 県学校給食研究公開を行う。(11月) |

| 平成 3年 | プール竣工式典・プール開きを行う。(6月) |

| 創立115周年記念式典を行う。(9月) | |

| 平成 4年 | 地区生活科研究指定校研究公開を行う。(11月) |

| 平成 5年 | 市PTA活動委嘱研究公開を行う。(11月) |

| 平成 7年 | 県理科教育研究大会会場校として,研究授業を行う。(7月) |

| 地区教育方法改善(算数パソコン,T・T)研究指定校研究公開を行う。(11月) | |

| 平成 9年 | 創立120周年記念事業(緑陰読書施設,記念誌)を行う。 |

| 平成10年 | 県学校保健研究協議会にて保健モデルスクールとして発表する。(1月) |

| 市研究協力校(道徳)研究公開を行う。(2月) | |

| 平成11年 | 市教育課程研究協力校(総合的な学習の時間)の指定を受ける。(4月) |

| 地区レッツ・ビギン!英語に親しむデイリーライフ事業を開始する。(9月) | |

| 平成12年 | 地区教育課程研究協力校の指定を受ける。 |

| 平成13年 | 地区・市教育課程研究協力校「総合的な学習の時間」研究公開を行う。(1月) |

| 平成14年 | 県小学校社会科教育研究大会「熊毛大会」授業公開 |

| 平成17年 | 新校舎・屋内運動場竣工式を行う。(3月) |

| 文部科学省学力向上拠点形成事業研究推進校の指定を受ける。(4月) | |

| 市PTA活動研究委嘱公開を行う。(12月) | |

| 平成18年 | 創立130周年記念講演会を行う。(2月) |

| 平成19年 | 文部科学省学力向上拠点形成事業研究公開(最終年次)を行う。(2月) |

| 平成20年 | ねんりんピック2008かごしま「1校1県運動交流協力校」に指定され,滋賀県選手団を応援する。(10月) |

| 平成21年 | 人権に関するポスターコンクール「低学年」学校賞受賞。 |

| 平成22年 | 第61回県図画作品展「優秀学校賞」受賞。 |

| 人権に関するポスターコンクール「中学年」学校賞受賞。 | |

| 平成23年 | JA共催第39回交通安全ポスターコンクール学校賞受賞。 |

| 第11回「新聞」感想文コンクール学校賞受賞(11月) | |

| 職員駐車入口看板リニューアル(3月) | |

| 第48回南日本作文コンクール学校賞(奨励賞)受賞 | |

| 平成24年 | 第52回県小学校社会科教育研究大会「熊毛大会」授業公開 |

| 第49回南日本作文コンクール学校賞(奨励賞)受賞 | |

| 平成25年 | 正門からの舗装道路を設置(PTA) |

| 北側斜面樹木の剪定(校区の協力による) | |

| 平成27年 | 肥薩おれんじ鉄道 絵画コンテスト 学校賞 (3月) |

| 第66回鹿児島県図画作品展 優秀学校賞 (8月) | |

| 平成28年 | 第31回 ゆめ立体・彫刻展 学校賞 (2月) |

| 第30回 県小学校書写展 学校賞 (2月) | |

| 第52回 南日本作文コンクール 奨励賞 (3月) | |

| 平成29年 | 県情報モラル研究校の指定を受ける。 |

| 第68回 鹿児島県図画作品展 最優秀学校賞 受賞 (8月) | |

| 地区道徳教育研修会研究公開を行う。(11月) | |

| 平成30年 | 第66回県理科教育研究大会熊毛地区大会会場校(7月) |

| 第69回県図画作品展 優秀学校賞受賞(8月) | |

| 棋士 羽生善治竜王と児童の対局(8月) | |

| 土俵改修・土俵開き(11月) | |

| 市PTA活動研究委嘱公開(12月) | |

| 県情報モラル研究公開・市人権教育研修会(2月) | |

令和元年 (平成31年) | 運動場大規模改修工事(6~8月) |

| 鹿児島県教育委員会学校訪問及び定例教育委員会実施(11月) | |

| 全国エコメッセージ絵画コンクール環境大臣賞受賞 | |

| 第56回MBCラジオ私たちの作文コンクール学校賞(奨励賞)受賞(3月) | |

| 日本太鼓ジュニアコンクール鹿児島県大会審査員特別賞受賞 | |

| 令和2年 | 県教育庁「優秀教職員表彰(教職員組織の部)」受賞 |

| 日本教育工学協会「学校情報化先進校」認定 | |

| 令和3年 | 県・市指定「プログラミング教育」研究公開 |

| 令和5年 | 第63回鹿児島県小学校社会科教育研究大会 「熊毛大会」本校会場(10月) 県指定「学校における教育の情報化」研究公開(2月) |