先週の土曜日。21日のしめ縄づくりをお願いしている集落の皆さんが,

子供たちに教えるための講習会を開催してくださいました。

こちらもなかなか素敵な出来映えです。

先生方が試作品を作ってくださいました。

一気に師走の気分が高まります。来週21日が楽しみです。

先週の土曜日。21日のしめ縄づくりをお願いしている集落の皆さんが,

子供たちに教えるための講習会を開催してくださいました。

こちらもなかなか素敵な出来映えです。

先生方が試作品を作ってくださいました。

一気に師走の気分が高まります。来週21日が楽しみです。

3・4年生の子供たちが,9月21日に収穫した安納芋を使ってお芋パーティを開催しました。

安納芋を使って2品。メニューは「安納芋の天ぷら」と「安納芋フラッペ団子」です。

2グループに分かれて作りました。まずは,道具を洗うところから・・・。

分量も正確に測ります。

天ぷらを作るチームは,自分たちで芋を切ることにも挑戦。先生方に手伝ってもらいながら,中々いい手つきで切っていきます。

安納いもフラッペ団子を作るチームも,団子の粉を混ぜたり,安納芋を切ったりとがんばります。

「家でお手伝いしています!」と元気よく話す4年生。頼もしいです。

ミキサーを使うところは,担任のY先生ががんばりました。子供たちの様子を見に来られた保護者のAさんが,フラッペ団子の味見をすると・・・。「おいしい~。」と絶賛。このスイーツを作りたいと希望していた3年生のTくんも大喜びです。

そこへ講師のMさんも来校。子供たちが一生懸命料理をしているのを見て,大感激。

「取材させてください。」と急遽インタビューも始まりました。

高学年の子供たちだけでなく,先生方も子供たちが作った料理に興味津々。

低学年の子供たちも「まだかな~。」と待ちきれない様子。

「できた~!」子供たちだけでなく,先生方にもお裾分け・・・。

このあとは,Mさんと一緒にお芋パーティをしました。1・2年生も少しだけ参加しました。Mさんは,「おいしくて,全部食べました!」と喜んでいらっしゃいました。

芋の天ぷらはサクサクしておいしかったし,フラッペ団子も甘過ぎることなくおいしかったです。支援員のM先生が作ってくれた天ぷらもおいしかったです。

料理に使わなかった安納芋は全校児童と先生方にお裾分けしてくれました。

これまで準備してきた甲斐がありましたね。大活躍の3・4年生でした!

12月6日(月)の午後から親子メディア教室と学校保健委員会を開催しました。

講師は,戸髙成人先生です。

ネットポリス鹿児島の理事長であり,現在は子どものネットリスク教育研究会の参与として県内の小学校・中学校・高等学校で情報モラル教育の講師をされたり,行動嗜癖から生徒の心と体を守るための講話を実施したりされている先生です。

親子メディア教室では,情報機器を長時間利用することで,私たちの健康にどのような悪影響が出るのかを話していただきました。自己管理能力を身に付けさせることの重要性を繰り返し話されました。

学校保健委員会では,さらに踏み込んで様々な画像や統計データを基に脳の機能低下が進むとどのような健康被害が出るのかと言うことについて説明していただきました。

写真は,メディア機器を使っているときと作文を書いているときとで,脳の活動の様子を比較したものです。

夜間のメディア機器の長時間利用が脳の機能低下をまねき,脳の司令塔と言われる前頭前野を休ませないことで,問題行動を起こしてしまうケースや発達の遅れ,子どもの体にまで影響が出るということも知りました。

家庭でのルールの見直しはもちろんですが,まずは大人が情報機器を適切に利用できるようにならなければいけないと思いました。

12月6日(月)に持久走大会を実施しました。天気予報は曇りでしたが,晴天。風もなく,絶好の大会日和。花里海岸沿いの県道を走るのですが,開始1時間ほど前からきぼう館の皆様が清掃作業をしてくださいました。

子供たちは,学校を出発。みんなやる気に満ちたいい表情をしています。

スタート前の表情。かなりリラックスしていました。今回は,ALTのブライアン先生も参加してくださることになりました。

まず,高学年のスタート!

中学年の子供たちが,声援を送ります。コースに出てまで一生懸命声を出していました。

続いて,低学年のスタート!持久走の指導をしてくださった馬場先生や地域の皆さん,きぼう館の皆さんも声援を送ってくださいました。

最後は,中学年がスタート!走りが軽やかです。保護者の皆さんも交通整理を始め,たくさん声援を送ってくださいました。

全員完走し,成績発表!低学年の部で,Nさんが新記録を達成しました。

中学年は,Iさん,高学年はAさんがトップでした。

感想も発表しました。自分から進んで手を挙げて発表する子供たちは頼もしいです。

昼休みに,きぼう館の皆さんへお礼を言いに行きました。

この日までに試走を2回実施しましたが,本番で記録が伸びた子供たちがたくさんいました。朝の練習,放課後の練習と,沿道での応援によるものだと思います。

本当によく頑張りました。来年度もさらに記録が伸びるよう取り組んでほしいです。

本日の持久走大会についてのお知らせです。

予定通り,持久走大会を実施します。

学校発 10時20分

高学年スタート 10時30分

低学年スタート 10時43分

中学年スタート 10時50分

となります。子供たちは今朝も本番に備えて校庭を走り込んでいました。

風もそれほど無く,最高のコンディションで開催できそうです。

応援よろしくお願いします。

12月は,人権月間です。人権とは「人間が人間として生まれながらにして誰もが持っている権利」です。今回は,人権同和教育担当教諭のY先生がお話をしてくれました。

まずは,個人情報について考えました。

一部映像を使いながら,個人情報がもれてしまうとどのようなことが起きてしまうのかということについて考えました。

氏名,住所,通っている学校名,友達の名前,生年月日,メールアドレスが第三者に分かってしまうことで犯罪のリスクが高まってしまいます。

次に,パスワードについて考えました。

友達のパスワードを使ってなりすましメールを送ることで,友達が大変なことになってしまうというストーリー。とても真剣な表情で動画を見ていました。

・パスワードは絶対に教えないこと,簡単なパスワードにしないこと。

・パスワードを人に知られないようにするための工夫。

・お家の人のパスワードや電話番号などを他人の前で話してはいけない。

等々について学びました。

最後にY先生が,ルールをしっかりと守ることは,自分だけでなく友達を大切にすることにつながると話されました。

今後さらに情報機器を取り扱う機会が増えるであろう子供たち。犯罪に巻き込まれないようにするためにも,ルールを守って正しく活用してほしいものです。

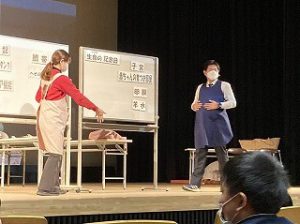

市民会館で「いのちの授業」が実施され,高学年の子供たちが参加しました。

命の誕生までの過程を,母体の仕組みや体の変化,母親の身体的な負担など,実演を交えながら丁寧に教えていただきました。

お腹の中からこの世に生まれるまでの様子や赤ちゃんの体の動きも見せていただきました。5年生のNさんが,本校の代表として赤ちゃん人形を抱っこした感想をしっかりと話していました。

その後,助産師さんからのメッセージを聞きました。

受講後のアンケートで5・6年生の全員が,受講した前と後では気持に変化があったと回答していました。

○ 子供たちの感想

「いのちの授業を受けて,自分の命を大切にしようと思いました。」お母さんががんばって産んでくれた命なので,大切にしていきたいと思いました。近くに自殺しそうな人がいたら全力で止めたいです。」

「わたしは,きせき的にうまれてきたから,決して「自分はどうして産まれてきたんだろう」とか,「自分はいらない子なんだ」と思ってはいけないということを感じました。」

「いのちの授業を受けて,自分やみんなのいのちは,たくさんの人とつながっていて,そのつながりがと切れないように守っていくべきだと思いました。そして,いのちは大切なもので,尊重していきたいと思いました。」

「生きているだけで100点満点」という言葉が心に残ったという子もいました。自分のいのちを大切にして,周りの人と支え合いながら人生を歩んでほしいなと思います。

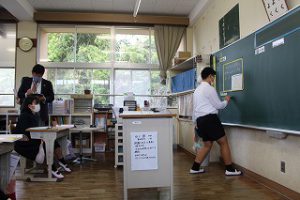

11月30日(火)に,西之表市の研究指定を受け,複式指導におけるR算数の研究公開を実施しました。島内から26名の先生方が来校されました。

研修担当のI先生が2年間の研究について発表しました。

研究主題は「自ら考え,ともに学び合う児童の育成~算数科の指導を通して~」です。

たくさんの先生に囲まれて緊張気味・・・。

公開授業は,5・6年生。5年は,三角形の面積の求め方を考える学習,6年は,中心が図形の中にあるときの拡大図と縮図の掻き方を考える学習でした。

担任のM先生が,6年生の学習を進めている間,5年生は自分たちで学習を進め,ガイド役のSさんがリードしていきます。

6年生は,拡大図のかき方の見通しを立てた後,早速作業に入ります。

その後,6年生はロイロノートで撮影した画像を見ながらどのようにかいたのか確認し合いました。かけた図形が何故2倍の拡大図と言えるのかについても話し合いました。

5年生は,三角形をどのように加工したのか話し合いました。友達の考えを説明することで考えがどんどん深まります。

5年生は,先生が子供たちの話を聞いたあとで,他の考え方がかかれた図を提示し,どのように加工したのか話し合いました。

最後は,「もう,公式まで考えようか?」という声も・・・。さすがです。

下校するときの表情は,自信に満ちあふれていました。

授業研究会でも,活発な意見交換がなされました。

今回は,各グループで話し合ったことをホワイトボードにまとめてもらって,黒板に貼り共有しました。

最後に,西之表市教育委員会の先生方に指導助言及び指導講話をいただきました。

先生方のアンケートには,

「練り上げの時間を充実させるために,見通しや振り返りの時間も大切にされていて,とても勉強になりました。明日からの授業に生かしていきたいと思います。」

「少人数のガイド学習は,一斉授業でも使えると改めて感じました。」

「ありがとうございました。実際にすぐ実践できるようなことばかりで,大変勉強になりました。学校に帰ってから,学年,学校全体で本日の研究を共有・実践していきたいと思います。」

などなど,たくさんの感想が寄せられました。本校でも,これまで以上に「自ら考えともに学び合う子供たち」を育てることを目指して研究を進めて参りたいと思います。

ありがとうございました。

集落支援だよりNo.52です。

今から30年以上前,上西小学校校庭や伊勢神社の周辺に立派なアスレチックがあったことについて書かれています。ぜひ,お読みください。

また,執筆者のB先生が書見台も作ってくださいました。ありがとうございます。

何をしているところだと思いますか?

10月の校内読書月間で取り組んだ読書郵便。

年賀葉書のように1枚ずつ番号がついており,今日の昼休みに,その番号を使ってお楽しみ抽選会が開催されました。

番号を呼ばれた子供たちが次々前に出てきて景品を選びました。

ノートやシール,メモ帳に筆箱と,豪華な景品です。

最後は,しおりののプレゼントも。

外で遊ぶ時間が10分ぐらいしか残っていなかったのですが,みんな大喜びでした。

これからも,たくさん本を読みましょうね!